Mozilla hat Firefox 120 für Windows, Apple macOS und Linux veröffentlicht. Dieser Artikel fasst die wichtigsten Neuerungen zusammen – wie immer auf diesem Blog weit ausführlicher als auf anderen Websites. Firefox 120 bringt unter anderem einen Cookie-Dialog-Blocker sowie diverse weitere Datenschutz-Verbesserungen.

Download Mozilla Firefox für Microsoft Windows, Apple macOS und Linux

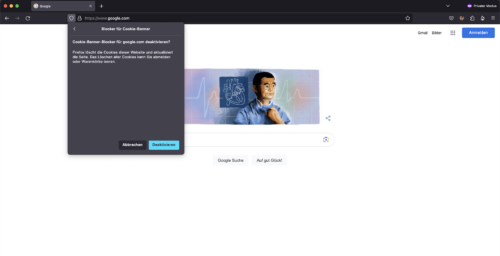

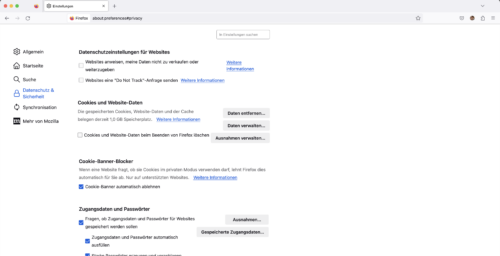

Datenschutz: Firefox 120 kann Cookie-Dialoge blockieren

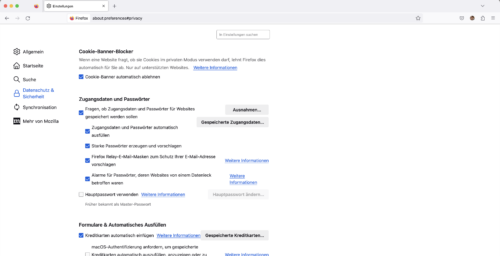

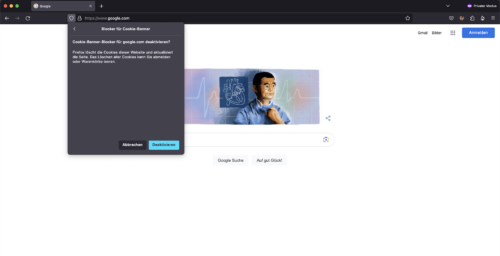

Mittlerweile gibt es sie auf fast jeder Website: Cookie-Dialoge. Diese durch die Europäische Union erzwungene Maßnahme soll theoretisch die Datenschutz-Interessen der Nutzer wahren, führt in der Praxis aber vor allem zu Nutzer-Frust. Firefox 120 kann die Cookie-Dialoge standardmäßig blockieren. Dabei werden die Dialoge nicht einfach nur ausgeblendet, es findet im Namen des Nutzers auch eine Ablehnung statt.

Die neue Funktion steht standardmäßig ausschließlich für Nutzer in Deutschland und nur in privaten Fenstern zur Verfügung. Aber auch überall sonst auf der Welt kann die Funktion aktiviert werden, indem über about:config der Schalter cookiebanners.service.mode.privateBrowsing auf 1 gesetzt wird. Wird der Schalter cookiebanners.service.mode auf 1 gesetzt, ist die neue Funktion auch in nicht privaten Fenstern aktiv. Ein Setzen des jeweiligen Schalters auf 2 kann zusätzliche Cookie-Dialoge blockieren, die nicht abgelehnt werden können. In dem Fall findet dann eine automatische Zustimmung des Nutzers statt.

Zu bedenken ist, dass die Funktion Cookie-Dialoge reduziert, aber nicht vollständig eliminieren kann. Dazu gibt es zu viele individuelle Lösungen. Es kann daher immer noch viele Websites geben, auf denen weiterhin Cookie-Dialoge erscheinen. Entsprechende Seiten können Mozilla gemeldet werden. Die Unterstützung für erste sogenannte Consent Management Provider, sprich Einbau- statt Individual-Lösungen, welche von zahlreichen Websites verwendet werden, folgt in Firefox 121, ebenso wie die Einführung dieses Features in Firefox für Android.

Datenschutz: Tracking-Parameter werden entfernt

Ebenfalls für Nutzer in Deutschland und in privaten Fenstern hat Mozilla eine Datenschutz-Verbesserung aktiviert, welche automatisch unwichtige URL-Abfrageparameter entfernt, die häufig dazu verwendet werden, Nutzer im Internet zu verfolgen.

Datenschutz: Website-Links ohne Tracking-Parameter kopieren

Im Kontextmenü von Links auf Websites gibt es neben dem normalen Eintrag zum Kopieren des Links nun noch einen weiteren Eintrag, um Links ohne bestimmte Tracking-Parameter zu kopieren. Dabei handelt es sich um Parameter wie beispielsweise utm_campaign, die man sehr häufig in Links sieht.

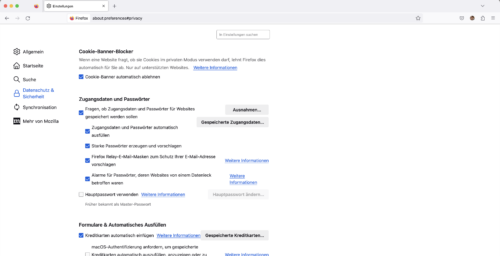

Datenschutz: Unterstützung für Global Privacy Control (GPC)

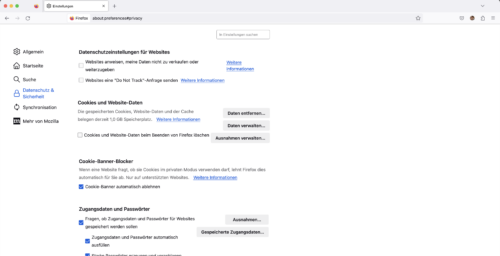

In den Datenschutz-Einstellungen von Firefox befindet sich eine neue Option, um Websites mitzuteilen, dass die eigenen Daten weder verkauft noch weitergegeben werden sollen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Global Privacy Control (GPC), an welche sich zumindest Unternehmen in Teilen der USA bereits gesetzlich halten müssen.

Datenschutz: Canvas-Fingerprinting-Schutz

Private Fenster sowie reguläre Fenster bei streng konfiguriertem Schutz vor Aktivitätenverfolgung haben ab sofort einen zusätzlichen Fingerprinting-Schutz in der Canvas API.

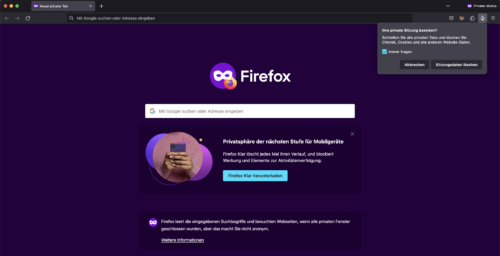

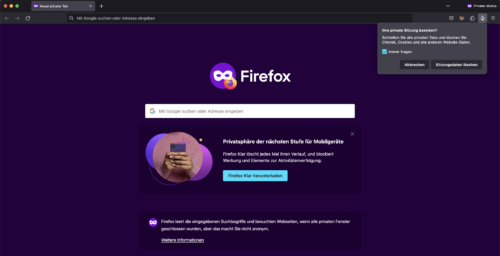

Datenschutz: Private Sitzungen zurücksetzen

Mit den privaten Fenstern bietet Firefox einen Modus, in welchem keine Chronik, Cookies oder andere Browsing-Daten hinterlassen werden. Eine neue Funktion ermöglicht das Zurücksetzen der privaten Sitzung per Schaltfläche in der Symbolleiste. Das heißt, dass alle privaten Tabs geschlossen und die Browsing-Daten zurückgesetzt werden, so als würde man alle privaten Fenster schließen und anschließend ein neues öffnen.

Diese Funktion ist derzeit noch nicht standardmäßig aktiviert und kann über about:config aktiviert werden, indem der Schalter browser.privatebrowsing.resetPBM.enabled per Doppelklick auf true gesetzt wird.

Firefox automatisch starten, wenn Windows gestartet wird

Firefox 120 besitzt eine neue Option, um den Browser automatisch zu starten, wenn Windows gestartet wird.

Diese Neuerung wird schrittweise im Laufe der kommenden Wochen ausgerollt werden.

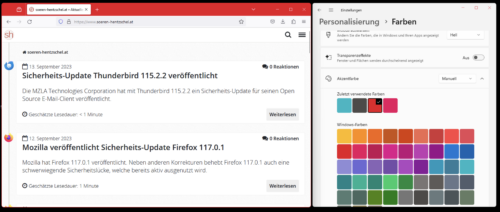

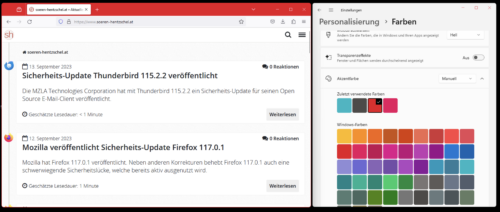

Windows-Akzentfarbe für Tableiste respektieren

Browser wie Microsoft Edge oder Google Chrome nutzen die in Windows eingestellte Akzentfarbe als Hintergrundfarbe für die Leiste mit den Tabs. Firefox hingegen zeigt die Tableiste immer in Grau an, sofern kein Theme installiert ist.

Seit Firefox 119 ist es möglich, bei Verwendung des System-Themes auch in Firefox die Akzentfarbe für die Tableiste zu nutzen. Vorgestellt wurde diese Neuerung bereits im Artikel über Firefox 119. Allerdings hat sich der Name des Schalters, der zur Aktivierung in about:config auf true gesetzt werden muss, geändert. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle erneut und mit dem neuen Options-Namen darauf hingewiesen, der browser.theme.windows.accent-color-in-tabs.enabled lautet.

Korrekter User-Agent wiederhergestellt

Aufgrund eines Webkompatibilitätsproblems in Zusammenhang mit fehlerhaft implementierten User-Agent-Erkennungen und dem Internet Explorer 11 war ein Teil des User-Agents von Firefox zwischen Version 110 und 119 auf die Versionsnummer 109 eingefroren. Mit Firefox 120 besteht diese Problematik nicht länger und der User-Agent entspricht wieder dem ursprünglichen Format.

Mehr Sicherheit für Firefox-Nutzer

Auch in Firefox 120 wurden wieder mehrere Sicherheitslücken geschlossen. Alleine aus Gründen der Sicherheit ist ein Update auf Firefox 120 daher für alle Nutzer dringend empfohlen.

Die Sicherheits-Einstellungen beinhalten eine neue Option, um Firefox zu erlauben, auf dem Betriebssystem installierten Stammzertifikaten automatisch zu vertrauen. Diese Option ist auf Windows und macOS standardmäßig aktiviert.

Sonstige Endnutzer-Neuerungen von Firefox 120

Wird bei Verwendung der Bild-im-Bild-Funktion für Videos das ausgelagerte Fenster bei gedrückter Strg-Taste in eine Ecke geschoben, rastet dieses dort nun auch unter Windows und Linux ein. Auf macOS war dieses Verhalten (mittels Command-Taste) bereits implementiert.

Für die Passwort-Verwaltung (about:logins) wurden Tastaturkommandos hinzugefügt, um ausgewählte Logins zu bearbeiten (Alt + Enter; Mac: Option + Return) oder zu löschen (Alt + Backspace; Mac: Option + Delete).

Nutzer von Firefox auf Ubuntu können jetzt auch Daten aus Chromium-basierten Browsern importieren, wenn beide als Snap-Pakete installiert sind.

Bei Verwendung von Tab-Umgebungen (in der Regel über Erweiterungen) öffnet Firefox Links aus externen Anwendungen jetzt in der gleichen Umgebung wie bereits geöffnete Tabs der gleichen Domain. Außerdem führt die Deinstallation oder Deaktivierung einer Erweiterung, welche Tab-Umgebungen nutzt, nicht länger zur Deaktivierung der Tab-Umgebungen.

Verbesserungen der Entwicklerwerkzeuge

Die Funktion zur Drosselung in den Entwicklerwerkzeugen beinhaltet jetzt auch eine Option, um für den jeweiligen Tab zu simulieren, dass überhaupt keine Internetverbindung besteht.

Die Stilbearbeitung hat eine neue Schaltfläche erhalten, um minimierte Stylesheets lesbar zu formatieren.

Im Layout-Panel des Inspektors werden Farben, die in einem der neuen CSS Color Level 4-Formate angegeben sind, nicht mehr als Hexadezimalwerte angezeigt.

Verbesserungen der Webplattform

Early Hints Preconnect, der informatorische Statuscode 103, wird ab sofort unterstützt. Dies ermöglicht es Servern, Ressource-Link-Header vor der endgültigen HTTP-Antwort zu senden und verbessert die Leistung auf Servern, welche diese Funktion nutzen.

Die UserActivation API ermöglicht es Websites zu prüfen, ob der Nutzer gerade mit der Seite interagiert oder seit dem Laden der Seite mit der Seite interagiert hat.

In JavaScript unterstützt Date.parse() jetzt zusätzliche Formate für Datumsangaben.

In CSS werden die neuen Einheiten lh und rlh für Zeilenhöhen sowie die Farbfunktion light-dark() unterstützt. Die Funktion -moz-image-rect(), welche nicht Teil des offiziellen CSS-Standards ist, wird nicht länger unterstützt.

Auf HTML-Seite neu ist die Unterstützung des media-Attributs in <source>, <picture>, <audio> und <video>.

Die WebAssembly GC-Erweiterung wird ab sofort unterstützt, welche es neuen Sprachen wie Dart oder Kotlin ermöglicht, in Firefox ausgeführt zu werden.

Weitere Neuerungen für Entwickler von Websites und Browser-Erweiterungen lassen sich in den MDN Web Docs nachlesen.

Der Beitrag Mozilla veröffentlicht Firefox 120 mit Cookie-Dialog-Blocker und weiteren Datenschutz-Verbesserungen erschien zuerst auf soeren-hentzschel.at.

ringt viele Aktualisierungen, darunter GCC 13.2, Binutils 2.40, Glibc 2.38, GDB 13.2 und RPM 4.19. Ebenso sind beliebte Programmiersprachen wie Python 3.12 und Rust 1.73 auf dem neuesten Stand.

ringt viele Aktualisierungen, darunter GCC 13.2, Binutils 2.40, Glibc 2.38, GDB 13.2 und RPM 4.19. Ebenso sind beliebte Programmiersprachen wie Python 3.12 und Rust 1.73 auf dem neuesten Stand.

Die Wiederbelebung von UT2004, ein Spiel, das vor 19 Jahren die Charts anführte, stand vor einer Herausforderung.

Die Wiederbelebung von UT2004, ein Spiel, das vor 19 Jahren die Charts anführte, stand vor einer Herausforderung.