Fr, 26. Mai 2023, Ralf Hersel

Nach der Einleitung im ersten Artikel der Serie geht es jetzt um die Grundinstallation von Arch Linux. Bevor wir loslegen, gibt es ein paar Informationen zum Projekt:

Arch Linux ist eine AMD64-optimierte Linux-Distribution mit Rolling Releases, deren Entwicklerteam dem KISS-Prinzip („keep it simple, stupid“) folgt. Zugunsten der Einfachheit wird auf grafische Installations- und Konfigurationshilfen verzichtet. Aufgrund dieses Ansatzes ist Arch Linux als Distribution für fortgeschrittene Benutzer zu sehen.

Arch Linux wurde Anfang 2001 von Judd Vinet eingeführt. Am 1. Oktober 2007 gab Vinet seinen Rücktritt als Projektleiter bekannt, sein Nachfolger wurde Aaron Griffin. Arch Linux wird von einem ungefähr 25-köpfigen Kernteam und Helfern aus der wachsenden Community, sogenannten „Trusted Users“, weiterentwickelt. Sämtliche distributionsspezifische Entwicklungen werden unter der GPL veröffentlicht.

Als Erstes brauchen wir das aktuelle ISO-Image von Arch Linux. Dazu gehen wir auf die Projektseite und finden .. nichts. Auf der rechten Seite seht ihr unter Documentation den Eintrag Installation Guide. Darin gibt es im Kapitel 1.1 einen Link zur Download-Seite. Wenn ihr dort nach unten scrollt, kommt eine lange Liste mit Mirror-Servern. Geht zu eurem Land und wählt den erstbesten Server aus. Ich habe den Server von adfinis.com verwendet. Im Titelbild seht ihr, was euch erwartet.

Dort ladet ihr die Datei archlinux-2023.05.03-x86_64.iso herunter. Arch bringt jeden Monat frische Images heraus; falls ihr diesen Artikel später lest, kann es sein, dass die ISO-Datei ein neueres Datum trägt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Prüfsummendatei sha256sums.txt herunterladen, um zu prüfen, ob die ISO-Datei korrekt ist. Im Download-Verzeichnis könnt ihr dazu diesen Befehl ausführen:

sha256sum archlinux-2023.05.03-x86_64.iso

Die Ausgabe könnt ihr mit dem Inhalt der Datei sha256sums.txt vergleichen; die Prüfsumme sollte dieselbe sein, ansonsten ist mit der ISO-Datei etwas nicht in Ordnung.

Für die ersten Gehversuche mit Arch empfehle ich die Installation in einer virtuellen Maschine durchzuführen, ausser, ihr habt einen dedizierten Rechner zur Verfügung, den ihr nur für solche Spielereien einsetzt. Dann müsst ihr die ISO-Datei auf einen USB-Stick brennen, was ich hier nicht beschreibe. Für diesen Artikel habe ich GNOME-Boxes als virtuelle Maschine verwendet. Ihr könnt aber auch VirtualBox oder eine andere VM eurer Wahl nehmen.

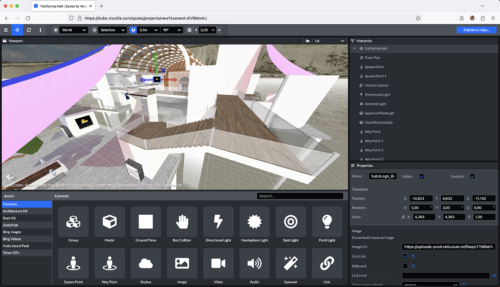

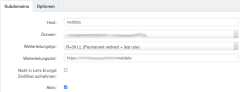

In GNOME-Boxes klickt ihr oben links auf das Plus-Zeichen. Daraufhin erkennt die VM, dass sich im Download-Verzeichnis die Arch-ISO befindet und bietet euch diese für die Installation an. Falls das nicht so ist, müsst ihr die ISO-Datei von Hand auswählen. Die Einstellungen für die VM könnt ihr so belassen, wie sie vorgeschlagen werden:

Dann klickt ihr auf Anlegen und werdet vom Arch-Boot-Splash begrüsst. Dort macht ihr gar nichts, sondern wartet ab, bis die Installation beginnt. Es rattern dann ein paar hundert Terminalausgaben durch, bis ihr schliesslich im Login landet:

Arch Linux bietet weder ein Live-System noch einen grafischen Installer an, wie man das von anderen Distributionen gewöhnt ist. Bislang galt Arch als schwierig zu installierende Distribution, was heute nicht mehr der Fall ist, weil es den CLI-Installer archinstall gibt. Und genau diesen startet ihr jetzt, indem ihr archinstall eintippt und mit Return startet. Der Installer begrüsst euch so:

Wichtig ist, dass ihr jeden der Konfigurationspunkte durchgeht und eine Auswahl trefft. Mit der Returntaste springt ihr in die Auswahl zu einem Punkt hinein, navigiert mit Cursor-hoch/runter und bestätigt die Auswahl mit der Returntaste; mit Cursor-hoch/runter navigiert ihr von Zeile zu Zeile. Die meisten dieser Optionen sind selbsterklärend, weshalb ich hier nur die schwierigen erkläre:

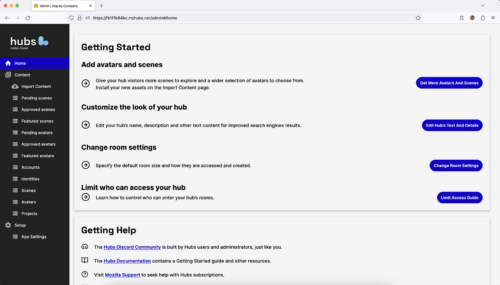

- Archinstall language: selbsterklärend, falls ihr hier German wählt, wechselt der Arch-Installer zu Deutsch. Ich verwende hier weiterhin die englischen Begriffe, wie ihr sie im Screenshot seht.

- Keyboard layout: die Liste ist lang, man kann mit / suchen, z. B. nach de oder ch

- Mirror region: wählt euer Land aus

- Local language: de_DE.UTF-8 oder de_CH.UTF-8

- Local encoding: könnt ihr auf utf-8 belassen

- Drive(s): Achtung, der Installer ist nicht abgestürzt. Es dauert eine Weile, bis eine Auswahl erscheint. Dort sollte nur die virtuelle Festplatte erscheinen. Wählt diese aus.

- Disk layout: die erste Option wählen 'Alle Laufwerke löschen ...' und dann ext4 auswählen.

- Disk encryption: Back wählen

- Bootloader: hier gibt es nichts auszuwählen, es wird Grub verwendet

- Swap: so lassen, wie es ist

- Hostname: gebt einen Namen ein oder lasst es so, wie es ist

- Root password: hier gibt es einen kleinen Fehler(?) im Installer-Skript. Nach der Eingabe des Passworts passiert nichts. Das kann man umgehen, indem man das Passwort eingibt, Return drückt und dann Ctrl+j drückt. Dann wird man zur Bestätigung des Passworts aufgefordert. Also erneut das Passwort eingeben, Return drücken und Ctrl+j drücken. Hinweis: bei einer zweiten Installation trat dieses Problem bei mir nicht mehr auf. Ihr seht ja, ob es bei euch auch ohne Ctrl+j funktioniert.

- User account: dort erzeugt ihr ein neues Benutzerkonto, vergebt den Namen und das Passwort für das Konto. Beim Passwort gilt das gleiche, wie beim Root-Passwort (Ctrl+j). Danach müsst ihr entscheiden, ob der Benutzer Root-Rechte (superuser) erhalten soll.

- Profile: hier wählt ihr die Desktop-Umgebung aus. Wählt die erste Option Desktop aus. Dann könnt ihr zwischen 14 Desktops auswählen. In meinem Test habe ich Gnome gewählt. Danach könnt ihr aus sieben Grafikkartentreibern wählen. Entsprechend meiner Grafikkarte habe ich Intel ausgewählt.

- Audio: pipewire wählen

- Kernels: so lassen, wie es ist

- Additional packages: nichts machen

- Network configuration: NetworkManager auswählen, falls man GNOME oder KDE als Desktop gewählt hat.

- Timezone: die eigene Zeitzone auswählen

- Automatic time sync: so lassen, wie es ist

- Optional repositories: nichts auswählen

Das war es. Jetzt könnt ihr Installieren auswählen, worauf die gewählten Einstellungen im JSON-Format angezeigt werden. Wenn ihr mit Return bestätigt, startet die Installation. Das dauert ein paar Minuten. Danach hat man die Möglichkeit, weitere Änderungen an der Installation vorzunehmen. Das machen wir nicht und wählen nein.

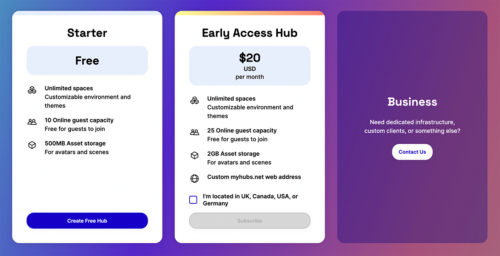

Dann landet ihr wieder auf dem Terminal-Prompt. An dieser Stelle würde ich rebooten, indem ihr reboot eingebt. Vermutlich landet ihr dann im GNOME-Login, was mich wundert, weil GDM (der GNOME Display Manager) eigentlich von Hand installiert werden muss. Wie dem auch sei, fahrt Arch herunter und startet auch die virtuelle Maschine neu. Dann ruft ihr GNOME-Boxes erneut auf und klickt auf eure Arch-VM. Falls die Installation funktioniert hat, seht ihr wieder das GNOME Login Fenster:

Nach der Anmeldung erstrahlt ein unveränderter GNOME 44 Desktop:

Arch Linux mit GNOME als Desktop-Umgebung startet in der virtuellen Maschine in ca. 5 Sekunden. Der RAM-Verbrauch direkt nach dem Starten liegt bei etwa 1 GB. Das ist viel und ist auf den GNOME-Desktop zurückzuführen. Ihr habt nun eine voll funktionsfähige Arch Installation ein eurer virtuellen Maschine vorliegen.

In der nächsten Folge dieser Serie kümmern wir uns um die Optimierung der Boot-Erfahrung.

GNU/Linux.ch ist ein Community-Projekt. Bei uns kannst du nicht nur mitlesen, sondern auch selbst aktiv werden. Wir freuen uns, wenn du mit uns über die Artikel in unseren Chat-Gruppen oder im Fediverse diskutierst. Auch du selbst kannst Autor werden. Reiche uns deinen Artikelvorschlag über das Formular auf unserer Webseite ein.