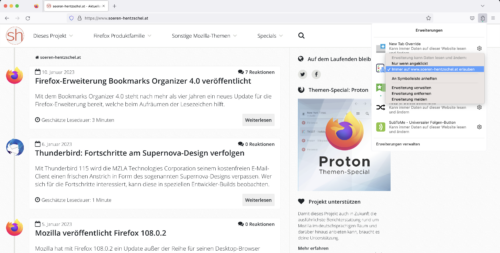

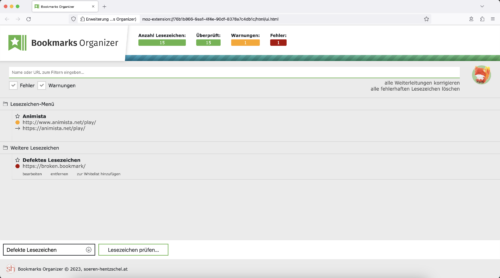

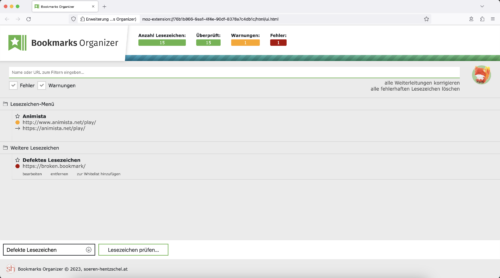

Mit dem Bookmarks Organizer 4.0 steht nach mehr als vier Jahren ein neues Update für die Firefox-Erweiterung bereit, welche beim Aufräumen der Lesezeichen hilft.

Download Bookmarks Organizer 4.0 für Mozilla Firefox

Der Bookmarks Organizer soll dabei helfen, wieder Ordnung in die Lesezeichen zu bringen, indem nicht mehr funktionierende sowie doppelte Lesezeichen gefunden und Weiterleitungen korrigiert werden.

Manifest v3, kompatibel mit Firefox 109 und höher

Die wichtigste Neuerung betrifft den Bookmarks Organizer unter der Haube. Die Erweiterung nutzt nun das sogenannte Manifest v3, die neueste Version des Erweiterungs-Standards. Entsprechende Anpassungen wurden vorgenommen, damit der Bookmarks Organizer langfristig mit Firefox kompatibel bleibt.

Eine Konsequenz daraus ist, dass Firefox 109 oder höher benötigt wird, um die neueste Version des Bookmarks Organizers installieren zu können. Firefox 109 erscheint kommende Woche. Nutzer von Firefox ESR müssen sich noch bis Juli und Firefox ESR 115 gedulden, können aber so lange weiterhin die vorherige Version 3.1 nutzen.

Wichtige Berechtigung ab sofort optional

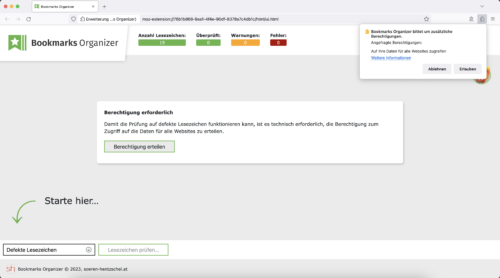

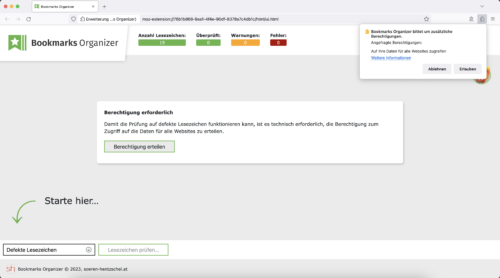

Firefox-Erweiterungen müssen zur Ausführung bestimmter Aufgaben Berechtigungen anfragen. Dies geschieht häufig bereits bei der Installation der Erweiterung. Auch der Bookmarks Organizer benötigt Berechtigungen. Auf Mozillas Erweiterungs-Seite erkläre ich transparent, wofür welche Berechtigung benötigt wird.

So benötigt der Bookmarks Organizer die Berechtigung „Auf Ihre Daten für alle Websites zugreifen“. Was im ersten Moment besorgniserregend klingen mag, ist tatsächlich eine zwingend erforderliche Berechtigung, um im Namen der Erweiterung eine Anfrage an Websites senden zu dürfen – und genau das müssen Erweiterungen machen, welche prüfen wollen, ob ein Lesezeichen denn noch funktioniert.

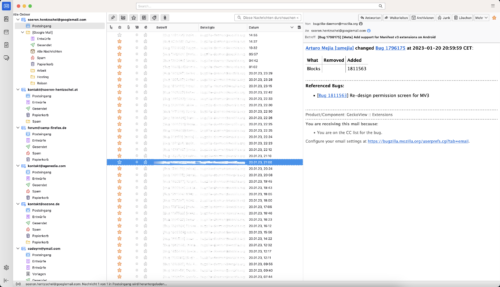

Diese Art Berechtigung ist mit dem Manifest v3 allerdings grundsätzlich optional und standardmäßig deaktiviert. Damit es keine Probleme mit der fehlenden Berechtigung gibt, fragt der Bookmarks Organizer vor der Prüfung auf defekte Lesezeichen die Berechtigung an, falls diese noch nicht erteilt worden ist. Ohne die Berechtigung kann diese Überprüfung gar nicht erst gestartet werden.

Daraus ergibt sich ein weiterer Vorteil: Zur Installation der Erweiterung wird diese Berechtigung nicht länger benötigt – und auch nicht zur Ausführung der anderen Suchmodi. Wer also nur nach Duplikaten, Lesezeichen ohne Namen oder was auch immer sonst suchen möchte, was zukünftige Versionen des Bookmarks Organizers unterstützen werden, muss nicht länger diese mächtige Berechtigung dafür erteilen.

Der Bookmarks Organizer reagiert übrigens in Echtzeit auf Änderungen der Berechtigung über die Add-ons-Verwaltung. Wird dort die Berechtigung wieder entzogen oder neu gegeben, erkennt die bereits geöffnete Oberfläche des Bookmarks Organizers das, ohne neu geladen werden zu müssen.

Relevante Verbesserungen und Bugfixes

Die Lade-Animation bei Aufruf der Oberfläche erscheint jetzt nur noch, wenn der Bookmarks Organizer länger als 500ms für vorbereitende Berechnungen wie die Zählung der Lesezeichen benötigt.

Die Schaltfläche zum Ausführen einer Überprüfung ist ab sofort deaktiviert, wenn es keine Lesezeichen gibt. Dabei reagiert der Bookmarks Organizer in Echtzeit auf neu hinzugefügte oder entfernte Lesezeichen, während der Bookmarks Organizer geöffnet ist.

Es wurden aber auch Fehler behoben. So wurde der Zähler der Lesezeichen nur um eins reduziert, wenn ein Ordner mit mehreren Lesezeichen gelöscht worden ist. Und wenn ein Lesezeichen hinzugefügt worden ist, während eine Überprüfung auf defekte Lesezeichen bereits in Gang war, konnte die bereits aktive Überprüfung bisher nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Auch das gehört der Vergangenheit an.

Vier neue Übersetzungen, jetzt in insgesamt 18 Sprachen

Bookmarks Organizer kommt mit vier zusätzlichen Übersetzungen und steht damit nun schon in insgesamt 18 Sprachen zur Verfügung. Mit diesem Update neu sind Italienisch, Türkisch, Japanisch sowie Brasilianisches Portugiesisch. Außerdem gab es Aktualisierungen bestehender Übersetzungen.

Sonstige Neuerungen

Auch darüber hinaus gab es noch einige Verbesserungen, welche in die Kategorie Details oder unter der Haube fallen. Beispielsweise wurde Code für die Unterstützung von Firefox 60 und niedriger entfernt, veraltete Funktionsaufrufe ersetzt und der Code-Stil an einigen Stellen verbessert und Rechtschreibfehler in Code-Kommentaren entfernt.

Der Mechanismus zur Übersetzung der Erweiterung wurde auf die neueste von mir entwickelte Version aktualisiert, so dass dies nun gleich wie in anderen von mir entwickelten Erweiterungen funktioniert, was die Wartbarkeit erleichtert.

Von der internen Liste von Domains, die bei der Prüfung auf defekte Lesezeichen grundsätzlich übersprungen werden, wurden input.mozilla.org sowie testpilot.firefox.com entfernt, weil diese Domains nicht länger Teil der internen Firefox-Option extensions.webextensions.restrictedDomains sind, welche Domains beinhalten, auf denen Firefox-Erweiterungen nicht funktionieren.

Außerdem wurde die native Outline von Eingabefeldern deaktiviert, da der Bookmarks Organizer seinen eigenen Fokusstil implementiert hat.

Gefällt? Unterstützung gerne gesehen!

Wer die Entwicklung des Add-ons unterstützen möchte, kann dies tun, indem er der Welt von Bookmarks Organizer erzählt und die Erweiterung auf addons.mozilla.org bewertet. Auch würde ich mich sehr über eine kleine Spende freuen, welche es mir ermöglicht, weitere Zeit in die Entwicklung dieses und weiterer Add-ons zu investieren.

Der Beitrag Firefox-Erweiterung Bookmarks Organizer 4.0 veröffentlicht erschien zuerst auf soeren-hentzschel.at.