In den letzten Wochen haben mehrere Websites von einem Firefox-Derivat mit dem Namen LibreWolf berichtet und diesen als vermeintliche Alternative für mehr Datenschutz und Sicherheit als der originale Firefox positioniert. Wer sich jedoch genauer damit auseinandersetzt, wird schnell erkennen, dass da nicht viel dran ist – ganz im Gegenteil. Ein ausführlicher Kommentar, der hinter die oberflächlichen Versprechungen blickt.

Hinweis: Dieser Artikel beschreibt die Meinung und persönliche Interpretation des Verfassers. Gleichwohl sei erwähnt, dass sämtliche Schlussfolgerungen auf nachprüfbaren Fakten basieren.

Was ist LibreWolf?

Bei LibreWolf handelt es sich um ein sogenanntes Derivat von Firefox. Das heißt in diesem Fall: Der Browser basiert auf Firefox und sieht auch ganz genauso aus, wurde aber an verschiedenen Stellen angepasst und wird daher unter einem eigenen Namen mit eigenem Logo vermarktet. Das Projekt verspricht einen noch größeren Fokus auf Privatsphäre, Sicherheit und Freiheit, als es Firefox eh schon bietet.

Da das LibreWolf-Projekt meines Erachtens als gefährlich einzustufen ist, werde ich keinen Link zur Projekt-Website oder gar zum Download nennen. Auch schließe ich ehrenamtlichen Support zu LibreWolf aus, obwohl LibreWolf auf Firefox basiert. Die Begründung ergibt sich aus den folgenden Erklärungen.

Ist das noch seriös?

Es sind einerseits die Anpassungen von LibreWolf selbst, die es teilweise zu hinterfragen gilt. Vor allem aber sollten einen die Erklärungen stutzig machen, die das Projekt liefert, weil sie ein vollkommen falsches Bild vermitteln, konstruiert wirken und LibreWolf als Lösung für Probleme positionieren, die überhaupt nicht existieren. Tatsächlich bringt LibreWolf deutlich mehr Nachteile als Vorteile für den Nutzer – nicht zuletzt für die explizit beworbene Sicherheit.

Erinnerung: Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und Freiheit. Damit wirbt das Projekt wörtlich auf seiner offiziellen Startseite. Man kann also sagen, dass die öffentliche Selbstdarstellung auf genau die Bereiche abzielt, in denen Nutzer-Vertrauen die größte Rolle spielt. Damit geht implizit die Annahme einher, man könne LibreWolf mehr noch als Mozilla vertrauen, denn ansonsten würde sich das Projekt ja die eigene Daseinsberechtigung entziehen.

Nun wirbt also ein Projekt um Vertrauen, welches nicht einmal ein Impressum auf der eigenen Website hat. Die Argumentation, dass im Land des Betreibers ggfs. keine gesetzliche Impressumspflicht besteht, könnte zu kurz greifen, da hier ein Produkt auch innerhalb der Europäischen Union angeboten wird. Letztlich schafft es aber auch vollkommen unabhängig von der rechtlichen Perspektive nicht unbedingt Vertrauen, wenn darauf verzichtet wird. Denn auch wenn es sich hier um ein Community-Projekt handelt, so muss es am Ende des Tages eine Person geben, welche gesamtverantwortlich für den Browser sowie Inhalte der Website ist.

Die Versprechen von LibreWolf im Fakten-Check

Fokus auf Sicherheit. Realität: Schwerwiegende Defizite bei Verteilung von Sicherheits-Updates

Fokus auf Sicherheit. Realität: Schwerwiegende Defizite bei Verteilung von Sicherheits-Updates

Über allem anderen steht natürlich die Sicherheit. Daher müssen wir darüber auch als erstes sprechen. Und hier gleich das Offensichtliche zuerst: Sicherheits-Updates.

Das grundsätzliche Problem eines Browser-Derivats ist es, dass immer eine Abhängigkeit vom sogenannten Upstream-Projekt besteht, in dem Fall also Firefox. So kann auch LibreWolf Sicherheits-Updates erst dann ausliefern, wenn Mozilla entsprechende Updates bereits verteilt und die Sicherheitslücken öffentlich kommuniziert hat. LibreWolf wird mit Sicherheits-Updates also immer verspätet sein. So weit, so nachvollziehbar. Ein ernsthaftes Problem kommt aber dazu, weil LibreWolf keine integrierte Update-Funktion besitzt. Nutzer müssen sich also selbst aktiv um die Bereitstellung von Updates kümmern. Und das funktioniert in der Realität nur selten. Erwähnt wird dies übrigens nur beiläufig auf einer FAQ-Seite statt in großer Schrift direkt beim Download darauf hinzuweisen, wie es bei einer so grundlegend wichtigen Sache angebracht wäre.

Unabhängig von der erwähnten Problematik verspricht LibreWolf übrigens „schnelle Updates“, üblicherweise innerhalb von drei Tagen. Ob das schnell genug ist, sei mal dahingestellt. Seit Veröffentlichung von Firefox 106.0.2 sind jedenfalls bereits drei Tage vergangen und ein LibreWolf 106.0.2 existiert noch nicht.

Fokus auf Sicherheit. Realität: Abschaltung wichtiger Sicherheits-Funktion

Fokus auf Sicherheit. Realität: Abschaltung wichtiger Sicherheits-Funktion

LibreWolf deaktiviert das Safe Browsing-Feature von Firefox. Dies steht ebenfalls in direktem Widerspruch zum Versprechen, den Fokus auf Sicherheit gelegt zu haben. Was wie eine Verschwörungstheorie anmutet, ist die offizielle Begründung von LibreWolf: Zensur-Bedenken und das Bestreben, Google daran zu hindern, einen weiteren Aspekt des Internets zu kontrollieren.

Wer verstanden hat, was Safe Browsing ist und wie Safe Browsing in Firefox tatsächlich funktioniert, kann diese Begründung wohl eher nicht nachvollziehen. Weder geht es dabei um Zensur noch gibt man Google, dem Anbieter dieses Dienstes, durch die Nutzung Kontrolle über irgendetwas.

Safe Browsing dient dazu, Nutzer vor gefährlichen Websites und Downloads zu schützen. Zur Prüfung potentiell gefährlicher Websites sendet Firefox selbstverständlich nicht alle besuchten Websites an Google, sondern vergleicht die URLs mit einer lokalen Liste, die sich Firefox in regelmäßigen Abständen von einem Google-Server herunterlädt. Von den besuchten Websites erfährt Google also nichts. Und auch das für Safe Browsing technisch notwendige Cookie stellt kein Problem aus Datenschutz-Perspektive dar, da dieses völlig isoliert von den Website-Cookies ist.

In seinen FAQ gesteht das LibreWolf-Projekt sogar ein, dass Safe Browsing ein gutes Sicherheits-Tool ist und es bei Mozillas Implementierung kein Datenschutz-Bedenken gibt. Man empfiehlt sogar die Aktivierung. Nur setzt man hier erstens voraus, dass der Nutzer dies weiß oder die FAQ liest, zweitens, dass der Nutzer selbst einen API-Schlüssel bei Google beantragt, weil LibreWolf ohne solchen ausgeliefert wird. In der Konsequenz dürfte dies für die allermeisten LibreWolf-Nutzer bedeuten, nicht durch Safe Browsing geschützt zu sein.

Absturzberichte? Fehlanzeige. Zum klaren Nachteil der Nutzer

Absturzberichte? Fehlanzeige. Zum klaren Nachteil der Nutzer

LibreWolf basiert auf Firefox. Damit ist LibreWolf potentiell auch von jedem Absturz betroffen, von dem auch Firefox betroffen ist. Umso erstaunlicher ist es, dass es keine Absturzberichte gibt, wenn LibreWolf abstürzt. Dies stellt ein riesengroßes Problem dar. Denn letztlich ist es Mozilla, welche die Absturzursachen beheben müssen, das kann das LibreWolf-Projekt überhaupt nicht leisten. Aber beheben lassen sich nur Probleme, die auch bekannt sind. Dazu braucht es zwingend Absturzberichte, die Mozilla erreichen. Abstürze haben in der Regel eine sehr individuelle Ursache und betreffen jeweils nur einen kleinen Teil der Nutzer. Haben Nutzer keine Möglichkeit, ihre Abstürze an Mozilla zu melden, werden diese Probleme unter Umständen nicht behoben. Und ja, auch das vermarktet LibreWolf als Vorteil. Natürlich, ohne dies weiter zu begründen.

Abschaltung von Telemetrie mit ausgedachten Vorteilen

Abschaltung von Telemetrie mit ausgedachten Vorteilen

LibreWolf deaktiviert die in Firefox standardmäßig aktivierte Telemetrie und begründet dies mit den folgenden vermeintlichen Vorteilen: Keine Experimente, Adware, Ärgernisse oder unnötige Ablenkungen.

Fakt ist: Es gibt keine Adware in Firefox und Ärgernisse oder unnötige Ablenkungen entstehen auch nicht durch Telemetrie. Diese Zusammenhänge sind ganz klar ausgedacht. Sogenannte Experimente stehen tatsächlich in Zusammenhang mit der Telemetrie-Funktion, jedoch fehlt hier die Erklärung: Normalerweise meint dies die schrittweise Ausrollung von Funktionen. Dadurch entsteht dem Nutzer kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Der Nutzer profitiert von zusätzlichem Feedback, bevor Funktionen für alle ausgerollt werden. Die Alternative dazu wäre es, alle Funktionen sofort an alle Nutzer zu verteilen. Schlimmer noch: Auch wichtige Hotfixes, um schnell auf Fehler reagieren zu können, ohne ein ganzes Firefox-Update dafür ausliefern zu müssen, werden ebenfalls über diese Infrastruktur verteilt.

Im Übrigen profitiert von Telemetrie in allererster Linie der Nutzer selbst, weniger Mozilla. Wie ist das gemeint? Nun, Mozilla kann es komplett egal sein, ob sie von einem spezifischen Nutzer Daten erhalten oder nicht. Am Ende des Tages arbeitet Mozilla mit den Daten, die sie erhalten. Und Mozilla ist bekannt dafür, sehr Daten-orientiert zu arbeiten und auch Entscheidungen damit zu begründen. Wer also Telemetrie abschaltet, sollte sich hinterher auch nicht beklagen, wenn Mozilla eine Funktion entfernt, die man gerne mochte, von der die Daten aber erzählen, dass sie niemand genutzt hat. Man kann das damit vergleichen, nicht wählen zu gehen. Wer wahlberechtigt ist und nicht wählen geht, beeinflusst sehr wohl auch das Wahlergebnis. Man unterstützt damit nur genau das, was man am Wenigsten möchte. Anstelle einer falschen Partei oder Politiker geht es hier eben um das persönliche Lieblings-Feature, welches vielleicht entfernt wird.

Es geht bei Telemetrie aber nicht nur um die Nutzung bestimmter Funktionen, sondern auch um allgemeine Leistungsdaten. Wenn die eigene Konfiguration am Ende bei der Beurteilung nicht berücksichtigt wird, dürfte das nicht im eigenen Interesse sein. Natürlich möchte hier mancher sicher gerne argumentieren, dass die eigene Stimme ja sowieso nichts bewirkt. Aber ob nun politische Wahlen, Klimaschutz-Maßnahmen oder eben Telemetrie: Das Problem ist nicht, dass einer so denkt, sondern entsteht, wenn viele so denken. Am Ende sind es all die Einzelpersonen, die in Summe eine relevante Menge ausmachen und zu einem spürbaren Ergebnis für jeden führen.

Die Telemetrie-Daten werden im Übrigen aggregiert und lassen seitens Mozilla keine Rückschlüsse auf eine echte Person zu. Die eigenen Daten werden lediglich mit einer eindeutigen ID verknüpft, so dass Mozilla sämtliche Daten, die sie von einem erhoben haben, löschen können, sobald man innerhalb von Firefox die Telemetrie abschaltet. Datenschutz-Bedenken braucht man hier also keine zu haben. Was Firefox an Leistungsdaten erhebt, lässt sich für das eigene System über die Seite about:telemetry betrachten.

Letzten Endes ist es aber sowieso wie bei allem anderen auch: Wer trotz guter Argumente keine Telemetrie möchte, kann diese ganz einfach in Firefox abschalten. Dafür braucht es keinen LibreWolf.

Private Suche: Richtig, aber kein ernsthafter Vorteil von LibreWolf

Private Suche: Richtig, aber kein ernsthafter Vorteil von LibreWolf

LibreWolf wirbt mit der standardmäßigen Auslieferung der datenschutzfreundlichen Suchmaschinen DuckDuckGo, Searx und Qwant. Als Argument ist dies schwach, kann sich der Firefox-Nutzer doch sowieso jede beliebige Suchmaschine selbst installieren. Dafür genügt im besten Fall (eine OpenSearch-Suche wird angeboten) bereits der Besuch der entsprechenden Website sowie zwei zusätzliche Klicks und schon ist die Suchmaschine dauerhaft in Firefox installiert. Ansonsten gibt es aber auch noch andere Wege, Suchmaschinen in Firefox zu installieren. DuckDuckGo gehört außerdem sowieso zum Firefox-Standard, Qwant zumindest in der französischen Version.

Dass andere Suchmaschinen wie Google aus dem Standard-Funktionsumfang entfernt worden sind, ist sicher auch kein Vorteil. Denn Tatsache ist: Für sehr viele Menschen bietet Google immer noch die mit Abstand besten Suchergebnisse an. Und wer kein Google nutzen möchte, nutzt ganz einfach kein Google. Wieso also dem Nutzer ganz bewusst diese Wahlmöglichkeit wegnehmen? Wodurch entsteht da der Nutzer-Vorteil, was hat dies mit der beworbenen Freiheit zu tun? Natürlich lässt sich auch hier argumentieren, dass eine andere Suchmaschine bei Bedarf schnell installiert ist. Aber würde LibreWolf damit argumentieren, würde deren ganzes Argument der Suchanbieter-Auswahl in sich zusammenfallen. Sinnvoller wäre es gewesen, hier einfach nur Suchmaschinen standardmäßig zu ergänzen und gerne auch die Standard-Suchmaschine anzupassen.

Vorinstallierter Content-Blocker: Nicht unbedingt ein Vorteil, verpasste Chance für propagierte Freiheit

Vorinstallierter Content-Blocker: Nicht unbedingt ein Vorteil, verpasste Chance für propagierte Freiheit

LibreWolf verkauft die Vorinstallation des Content-Blockers uBlock Origin als Vorteil. Inwiefern das ein valides Argument ist, sei mal dahingestellt. Immerhin handelt es sich hier um keine zusätzliche in den Browser integrierte Funktionalität, sondern sowieso nur um eine externe Erweiterung, die sich wohl jeder, der einen Bedarf daran hat, einfach selbst installieren würde. Zumindest eine große Chance wäre hier für LibreWolf gewesen, denn LibreWolf wirbt ja selbst mit dem Schlagwort Freiheit. Wieso dann hier nicht einen wirklich freien Ansatz wählen und dem Nutzer unterschiedliche Content-Blocker zur Auswahl stellen, wenn man schon etwas dieser Art direkt im Produkt haben möchte? Das wäre Freiheit.

Zumal die Integration von Drittanbieter-Anwendungen auch wieder einen zusätzlichen potentiellen Angriffsvektor darstellt. Erst im Dezember war von einer Reihe von Sicherheitslücken in uBlock Origin zu lesen, worüber es einem Angreifer möglich gewesen wäre, Passwörter zu stehlen. Diese Sicherheitslücken sind mittlerweile behoben, unterstreichen aber genau die Problematik, die entsteht, wenn man selbst in der Kommunikation Sicherheit in den Vordergrund rücken möchte, dann aber eine Drittanbieter-Abhängigkeit hat, die man nicht beeinflussen kann.

Angebliche Vorteile gegenüber Firefox, die in Firefox exakt gleich sind. Ausrollung unfertige Features an Nutzer?

Angebliche Vorteile gegenüber Firefox, die in Firefox exakt gleich sind. Ausrollung unfertige Features an Nutzer?

LibreWolf nennt mehrere angebliche Vorteile gegenüber der Standard-Konfiguration von Firefox, die in Firefox aber exakt gleich sind. So beispielsweise der vollständige Cookie-Schutz, die Isolation von Service Workers oder die Nicht-Unterstützung von SHA-1-Zertifikaten.

Es mag höchstens sein, dass LibreWolf hier schon etwas früher die Standard-Einstellung geändert hat. Dann hatte dies aber weniger damit zu tun, einen größeren Fokus auf den Datenschutz und Sicherheit als Mozilla zu legen, sondern viel mehr damit, dass Mozilla mit der Implementierung noch nicht fertig war und LibreWolf unfertige Änderungen standardmäßig an seine Nutzer ausgerollt hat, was wiederum sehr problematisch zu bewerten wäre. Denn eines trifft in jedem Fall nicht zu: Dass LibreWolf irgendetwas davon selbst implementiert hätte. Nein, LibreWolf ändert bei diesen Dingen nur Standard-Einstellungen.

Resist Fingerprinting aktiviert – nicht für einen Mainstream-Browser geeignet

Resist Fingerprinting aktiviert – nicht für einen Mainstream-Browser geeignet

Mit Resist Fingerprinting (RFP) hat LibreWolf ein Feature standardmäßig aktiviert, welches kaum ungeeigneter für den durchschnittlichen Anwender sein könnte. Tatsächlich ist dieses Feature einzig und alleine deswegen in Firefox zu finden, um die Arbeit für die Tor-Entwickler zu erleichtern, deren Browser auf Firefox basiert. Der Tor-Browser hat allerdings auch eine ganz spezielle Zielgruppe.

LibreWolf begründet die Aktivierung von RFP damit, dass dies den digitalen Fingerabdruck reduziert. Ja, das ist technisch korrekt. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass es dabei um die Verschleierung realer System-Eigenschaften geht, was den Preis hat, dass man, vor allem in Kombination mit anderen Faktoren, in der Masse erst recht hervorsticht, was wiederum Tracking begünstigen kann. Nicht zu vergessen, dass die Verschleierung realer System-Eigenschaften andere negative Auswirkungen auf Websites mit sich bringen kann. Immerhin: Auf einige dieser Nachteile geht LibreWolf in seinen FAQs ein.

WebGL abgeschaltet – mit klarem Performance-Nachteil für die Nutzer

WebGL abgeschaltet – mit klarem Performance-Nachteil für die Nutzer

Mit Fingerprinting wurde auch die Abschaltung von WebGL argumentiert. Die Folge für die Nutzer: Signifikante Performance-Einbußen bei Nutzung bestimmter Dienste wie beispielsweise Google Maps.

Natürlich lässt sich immer argumentieren, dass man ein Bedürfnis wie die Reduzierung des digitalen Fingerabdrucks über ein anderes Bedürfnis wie Performance stellt. So weit, so fair. Allerdings gehört dann auch dazu, dass man dem Nutzer das genau so kommuniziert und nicht die halbe Wahrheit weglässt.

DRM standardmäßig abgeschaltet – mit einer Begründung, bei der sich LibreWolf selbst widerspricht

DRM standardmäßig abgeschaltet – mit einer Begründung, bei der sich LibreWolf selbst widerspricht

Interessant ist auch die Begründung, mit der LibreWolf standardmäßig Digital Rights Management (DRM) abgeschaltet hat: Dies sei eine Limitierung der Nutzer-Freiheit. Das ist natürlich völliger Quatsch, denn im Gegenteil erlaubt DRM dem Nutzer den Konsum von Filmen, Serien und Sportveranstaltungen, sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig, die anders überhaupt nicht angeboten werden könnten und was für den Nutzer auch überhaupt keinen Nachteil besitzt, während es das LibreWolf-Projekt ist, welches sich hier eine standardmäßige Einschränkung seiner Nutzer anmaßt – wohlgemerkt während gleichzeitig groß mit Freiheit geworben wird.

Natürlich, die Aktivierung von DRM ist dann bei Bedarf auch nur einen Klick entfernt. Eine entsprechende Benachrichtigungsleiste wird auf einer Seite, welche dies benötigt, angezeigt. An dieser Stelle geht es weniger um die Maßnahme selbst als viel mehr um das Aufzeigen, wie problematisch die Begründungen von LibreWolf teilweise sind.

Andere Änderungen von Standard-Einstellungen – Geschmacksfrage. Aber braucht es dafür einen eigenen Browser?

Andere Änderungen von Standard-Einstellungen – Geschmacksfrage. Aber braucht es dafür einen eigenen Browser?

Es gibt noch einige andere Standard-Einstellungen, welche gegenüber Firefox geändert worden sind. Zu viele, um auf jede einzelne einzugehen. Einiges davon finde ich äußerst fragwürdig, wie die Abschaltung des Caches. Aber am Ende geht es natürlich auch um die Definition einer Zielgruppe, womit sich gewisse Änderungen dann auch rechtfertigen lassen. Und so betrachte ich dies als Geschmacksfrage.

Allerdings stellt sich natürlich auch die Frage, wozu man dafür LibreWolf benötigt. Denn letztlich lassen sich all diese Dinge in einem ganz normalen Firefox konfigurieren.

Nicht einmal Firefox Translations funktioniert

Nicht einmal Firefox Translations funktioniert

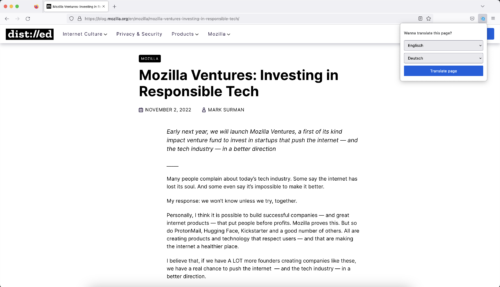

Bei Firefox Translations handelt es sich um eine von Mozilla entwickelte Übersetzungs-Erweiterung für Websites, welche im Gegensatz zu Übersetzern wie Google Translate vollständig ohne Online-Komponente auskommt. Normal wäre dies eine perfekte Übereinstimmung für einen Browser, welcher sich einen Fokus auf den Datenschutz auf die eigene Fahne geschrieben hat. Ich weiß nicht, welche Änderung seitens LibreWolf dafür verantwortlich ist, aber Firefox Translations funktioniert in LibreWolf nicht.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei LibreWolf mehrere Dinge zusammenkommen: Die fragwürdige Änderung einiger Standard-Einstellungen, die teils eigenartigen Erklärungen hinter bestimmten Entscheidungen, aber auch tatsächlich gravierende Probleme, welche die Sicherheit sowie die Stabilität des Produkts im Vergleich zu Firefox nachteilig beeinflussen. Alleine das Thema Sicherheit macht LibreWolf zu keiner geeigneten Alternative zu Firefox. Tatsache ist: Für praktisch gar nichts, was LibreWolf bietet, braucht man LibreWolf. Das meiste lässt sich ohne Probleme auch in Firefox konfigurieren.

Ein großes Problem habe ich vor allem mit den Begründungen, die das Projekt abgibt, sei es beispielsweise zum Thema Safe Browsing, Telemetrie oder auch DRM. Denn ich sehe hier grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder herrscht bei der für LibreWolf gesamtverantwortlichen Person, die sich dazu auch noch in der Anonymität versteckt, Unwissenheit über wesentliche Funktionen des Browsers. Oder die Kompetenz existiert durchaus, aber die Nutzer werden in vollem Bewusstsein für blöd verkauft. Beides wäre kein Argument dafür, Vertrauen in diesen Browser zu haben. Im Gegenteil gewinne ich durch die Art der gewählten Änderungen wie auch die gewählte Kommunikation ganz stark den Eindruck, als würde hier auf eine ganz bestimmte Nutzerschicht abgezielt, welche auf die Nennung bestimmter Trigger-Wörter reagiert. Dies hinterlässt für mich einen sehr faden Beigeschmack.

Dabei könnte zumindest da gut gegen gesteuert werden. Für die meisten Änderungen lassen sich Gründe finden. Entscheidend ist die Argumentation. Wenn man jede Entscheidung nachvollziehbar erklären kann und dabei nicht einseitig bleibt, sondern auch nachteilige Konsequenzen transparent dargestellt werden, schafft das gleich viel mehr Vertrauen. Und manche Änderung, bei aller Liebe, muss wirklich einfach nicht sein, unabhängig von allen Geschmacks- und Zielgruppen-Fragen.

Grundsätzlich sind Browser-Derivate, hinter denen keine größere Organisation steht, immer ein schwieriges Thema. Möchte man bei einem so Sicherheits-sensitiven Thema wie dem Browser die Verantwortung wirklich in die Hände eines Hobby-Bastlers legen? Wer steckt hinter einem Derivat und was treibt diese Person an, dieses Derivat zu verteilen? Gerade bei Firefox existieren nicht viele Derivate, die als seriös zu bezeichnen sind. Mit dem Tor-Browser fällt mir genau ein einziges seriöses Firefox-Derivat an, dessen Macher auch aktiv mit Mozilla zusammenarbeiten. Allerdings spricht der Tor-Browser eine Zielgruppe an, zu der nicht Otto Normal gehört. Der durchschnittliche Nutzer, aber auch der Nutzer, der noch mehr Wert auf Datenschutz-Themen legt, ist am Ende immer noch am besten mit dem originalen Firefox beraten, der alle Werkzeuge oder zumindest die passenden Schnittstellen liefert. Und bei konkreten Anliegen können wir im Firefox-Forum kompetent und zielführend helfen – und vor allem auch ehrlich auf nachteilige Auswirkungen hinweisen.

Für den Anwender würde eine Website mit Tipps und ausführlichen Erklärungen, was jede einzelne Änderung bewirkt (ohne dabei die Nachteile zu verschweigen!), jedenfalls viel mehr Sinnvolles tun als eine vermeintliche Alternative zu Firefox zu positionieren, welche nach dem Motto „Friss oder Stirb“ zahlreiche Änderungen vornimmt, die man als Nutzer einfach so hinnehmen soll*, und den Eindruck erweckt, Firefox würde all dies nicht leisten können. Dabei würde es ohne Firefox auch keinen LibreWolf geben.

*) Zwar kann vieles auch in LibreWolf angepasst werden, aber wer LibreWolf in dem Glauben installiert, dies mit Firefox nicht zu können, wird hier vermutlich eher weniger Anpassungen vornehmen.

Hinweis: Dieser Artikel beschreibt die Meinung und persönliche Interpretation des Verfassers. Gleichwohl sei erwähnt, dass sämtliche Schlussfolgerungen auf nachprüfbaren Fakten basieren.

Der Beitrag Kommentar: Finger Weg von LibreWolf – was das Firefox-Derivat zu einer gefährlichen Alternative macht erschien zuerst auf soeren-hentzschel.at.

Titelbild: Stable Diffusion

Titelbild: Stable Diffusion

Fokus auf Sicherheit. Realität: Schwerwiegende Defizite bei Verteilung von Sicherheits-Updates

Fokus auf Sicherheit. Realität: Schwerwiegende Defizite bei Verteilung von Sicherheits-Updates Private Suche: Richtig, aber kein ernsthafter Vorteil von LibreWolf

Private Suche: Richtig, aber kein ernsthafter Vorteil von LibreWolf