Mozilla hat Firefox 116 für Windows, Apple macOS und Linux veröffentlicht. Dieser Artikel fasst die wichtigsten Neuerungen zusammen – wie immer auf diesem Blog weit ausführlicher als auf anderen Websites.

Download Mozilla Firefox für Microsoft Windows, Apple macOS und Linux

Lautstärke im Bild-im-Bild-Modus ändern

Der sogenannte Bild-im-Bild-Modus erlaubt es, Videos von der Website loszulösen und über andere Tabs und sogar Anwendungen zu legen. Innerhalb des losgelösten Video-Fensters kann die Wiedergabe pausiert und wieder gestartet werden, man sieht den Wiedergabe-Fortschritt und kann an eine andere Stelle des Videos springen, ein Wechsel in den Vollbildmodus ist möglich, der Ton kann aus- und wieder eingeschaltet werden und auch Untertitel werden auf vielen Plattformen unterstützt.

Firefox 116 bringt die nächste Funktion in den Bild-im-Bild-Modus. Ab sofort kann auch die Lautstärke direkt im losgelösten Fenster geändert werden, ohne dass man dazu zurück in den Tab muss, aus welchem das Video stammt.

Text-Anmerkungen in PDF-Dateien bearbeiten

Firefox erlaubt bereits seit einiger Zeit, Text-Anmerkungen auf PDF-Dateien zu hinterlassen. Bestehende Anmerkungen konnten aber, wenn eine PDF-Datei mit Text-Anmerkungen geöffnet wurde, nicht bearbeitet werden. Das ist ab Firefox 116 möglich.

Sonstige Endnutzer-Neuerungen von Firefox 116

Mittels Strg + Shift + T (Mac: Cmd + Shift + T) war es bereits möglich, einen oder mehrere zuletzt geschlossene Tabs zu öffnen. Geschlossene Fenster werden darüber jetzt ebenso geöffnet. Gibt es weder Tabs noch Fenster zum Wiederherstellen, wird die letzte Sitzung wiederhergestellt.

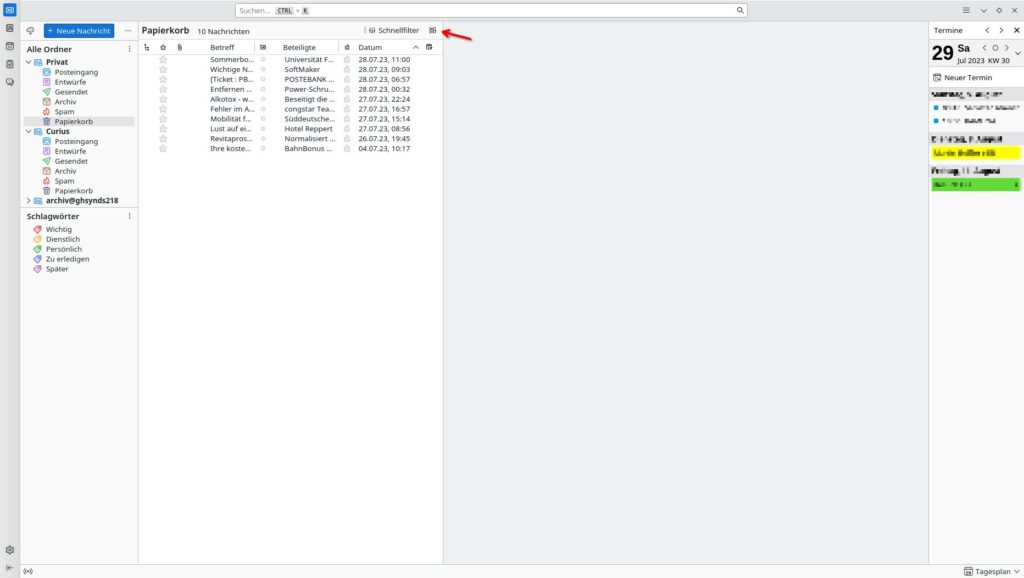

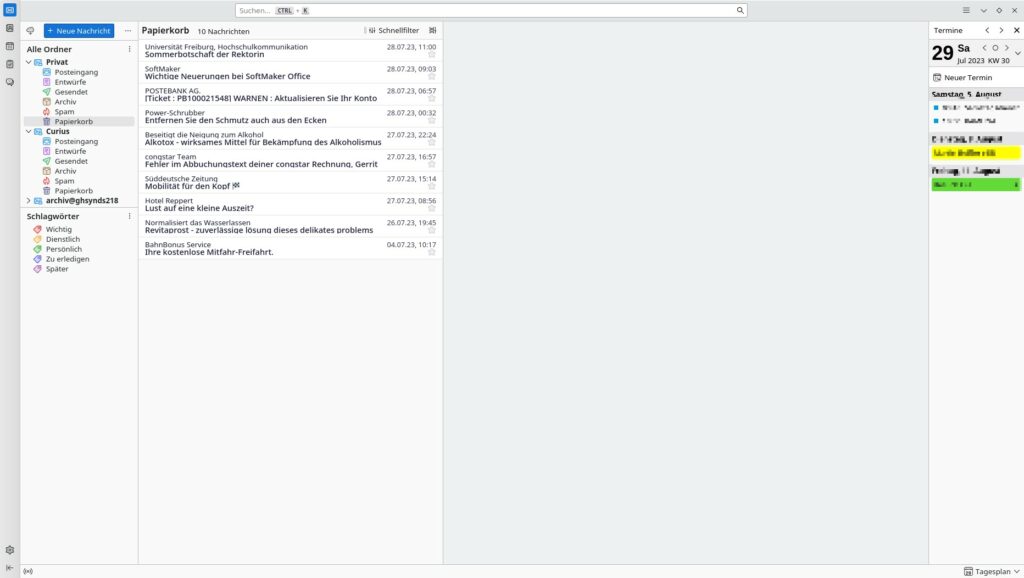

Sind sogenannte Tab-Umgebungen aktiv (beispielsweise über eine Erweiterung) wird die entsprechende Umgebungs-Farbe jetzt auch in dem Menü angezeigt, welches nach Klick auf das Pfeil-Symbol am Ende der Tableiste erscheint und alle geöffneten Tabs beinhaltet.

Für Nutzer mit vielen Tabs wurde die Performance des gleichzeitigen Schließens mehrerer Tabs verbessert.

Die Synchronisation der Zugangsdaten wurde verbessert und arbeitet jetzt intern mehr wie andere Sync-Engines (beispielsweise für die Lesezeichen), was die Zuverlässigkeit erhöhen soll. Außerdem wurde behoben, dass Zugangsdaten, die via CSV-Datei importiert worden sind, nicht synchronisiert worden sind. Der CSV-Import von Zugangsdaten musste bisher manuell via about:config aktiviert werden, ist jetzt aber standardmäßig möglich.

Beim Speichern eines Lesezeichens über den Stern in der Adressleiste erscheint im entsprechenden Dialog nicht länger ein Screenshot der Seite, welcher darüber hinaus ohnehin an keiner anderen Stelle in Firefox verwendet worden war.

Das Auswahlfeld, welches in einer geöffneten Sidebar den Wechsel zu einer anderen Sidebar oder die Änderung der Position erlaubt, kann jetzt auch über die Tastatur benutzt werden.

Die interne Seite about:performance wurde entfernt und leitet auf about:processes weiter.

Bei Nutzung einer englischsprachigen Version von Firefox beinhaltet der Dialog, der erscheint, wenn ein Update verfügbar ist, jetzt einen Link zu den Release Notes der neuen Version.

Seit Version 115 unterstützt Firefox einen neuen Mechanismus, über welchen die Ausführung von Erweiterungen auf bestimmten Websites durch Mozilla, beispielsweise aus Sicherheitsgründen, standardmäßig verhindert werden kann. Firefox 116 ergänzt in den Einstellungen des jeweiligen Add-ons eine Option, womit dieser Sicherheits-Mechanismus pro Erweiterung ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Mehr Sicherheit für Firefox-Nutzer

Auch in Firefox 116 wurden wieder mehrere Sicherheitslücken geschlossen. Alleine aus Gründen der Sicherheit ist ein Update auf Firefox 116 daher für alle Nutzer dringend empfohlen.

Verbesserungen der Entwicklerwerkzeuge

Mit benutzerdefinierten Formatierern können Websites festlegen, wie bestimmte JavaScript-Objekte und -Funktionen in der Konsole angezeigt werden sollen. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann über die Einstellungen der Entwicklerwerkzeuge aktiviert werden.

Der Inspektor zeigt jetzt ein entsprechendes Badge an, wenn Container Queries für ein Element aktiv sind, und das Netzwerkanalyse-Werkzeug zeigt an, wenn eine Anfrage via DNS over HTTPS aufgelöst worden ist.

Weitere Neuerungen der Entwicklerwerkzeuge werden im DevTools-Newsletter für Firefox 116 beschrieben.

Verbesserungen der Webplattform

Firefox unterstützt nun wie andere Browser auch auf Websites das Einfügen von Dateien, welche vom Betriebssystem aus in die Zwischenablage kopiert worden sind.

Die Intl.NumberFormat API unterstützt diverse neue Parameter sowie die formatRange- und formatRangeToParts()-Methoden.

Die Audio Output Devices API ermöglicht es Websites, Audio von Medienelementen zu zugelassenen Ausgabegeräten umzuleiten, welche nicht Systemstandard sind. So könnte beispielsweise eine Anwendung für Webkonferenzen das Audio-Signal entweder an die Lautsprecher in einem Headset oder externe Lautsprecher umleiten.

Das dirname-Attribut wird in input- und textarea-Feldern unterstützt, ebenso externe Hashes in der Content Security Policy. In SVG-Grafiken wird die Längeneinheit q unterstützt.

Für Entwickler von Browser-Erweiterungen sei action.getUserSettings() erwähnt, worüber eine Erweiterung feststellen kann, ob ihre Schaltfläche an die Symbolleiste angeheftet oder im Erweiterungsmenü ist. Die tabs API wurde um die autoDiscardable-Eigenschaft erweitert.

Weitere Neuerungen für Entwickler von Websites und Browser-Erweiterungen lassen sich in den MDN Web Docs nachlesen.

Windows 7/8 sowie macOS 10.12/10.13/10.14 werden nicht länger unterstützt

Bereits am 14. Januar 2020 hatte Microsoft die Unterstützung seines Betriebssystems Windows 7 offiziell eingestellt, die Einstellung der Unterstützung von Windows 8.1 folgte am 10. Januar 2023. Seitens Apple gibt es keine offiziellen Daten für Support-Enden, das letzte Update für macOS 10.14 erschien allerdings im Juli 2021. Dies ist für Nutzer insofern relevant, als dass es für diese Betriebssysteme keine Sicherheits-Updates mehr gibt. Nutzer sollten daher unbedingt auf ein aktuelles Betriebssystem umsteigen, falls noch nicht geschehen.

Firefox 115 war das letzte große Update für diese veralteten Betriebssyssteme. Entsprechende Nutzer werden auf Firefox ESR 115 umgestellt und erhalten dann darüber noch bis September 2024 Sicherheits-Updates für Firefox. Neue Funktionen oder die Unterstützung für neue Webstandards gibt es allerdings keine mehr. Firefox 116 kann auf entsprechenden Systemen nicht mehr installiert werden.

Der Beitrag Mozilla veröffentlicht Firefox 116 erschien zuerst auf soeren-hentzschel.at.