Bei Firefox Translations handelt es sich um eine Übersetzungsfunktion für Websites, welche im Gegensatz zu Übersetzern wie Google Translate lokal arbeitet, die eingegebenen Texte also nicht an einen fremden Server sendet. Mozilla arbeitet an einer nativen Integration für Firefox. Diese hat nun Firefox Beta 115 erreicht.

Was ist Firefox Translations?

Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Bergamot-Projekts hatte Mozilla gemeinsam mit der University of Edinburgh (Schottland), der University of Tartu (Estland), der University of Sheffield (England) sowie der Charles University (Tschechien) zusammengearbeitet, um eine vollständig clientseitige Funktion zur maschinellen Übersetzung von Websites für den Browser zu entwickeln. Das bedeutet, dass die Übersetzung vollständig im Browser geschieht und keine zu übersetzenden Inhalte an einen Datenriesen wie Google oder Microsoft übermittelt werden müssen. Firefox Translations steht aktuell als Browser-Erweiterung für Firefox zur Verfügung.

Native Integration in Firefox kann getestet werden

In Zukunft wird die Übersetzungs-Funktion ein natives Firefox-Feature sein, für welches der Anwender nicht erst eine Erweiterung installieren muss. Vor zwei Monaten hatte ich darüber berichtet, dass die lokale Übersetzungsfunktion in einer Nightly-Version von Firefox getestet werden kann, indem über about:config eine versteckte Option aktiviert wird.

Seitdem hat Mozilla größere Fortschritte bei der Implementierung gemacht. Mittlerweile ist die lokale Übersetzungsfunktion standardmäßig aktiviert und dies nicht nur in Nightly-Versionen, sondern auch in Firefox Beta 115. Die standardmäßige Aktivierung in Firefox Beta betrifft allerdings nur die erste Hälfte des Beta-Zyklus, gleiches wird für Firefox 116 gelten. Die Auslieferung in einer finalen Firefox-Version ist derzeit für Firefox 117 geplant. Firefox 117 wird nach aktueller Planung am 29. August 2023 erscheinen.

Neuerungen der letzten zwei Monate

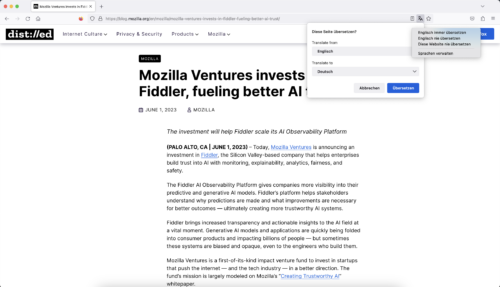

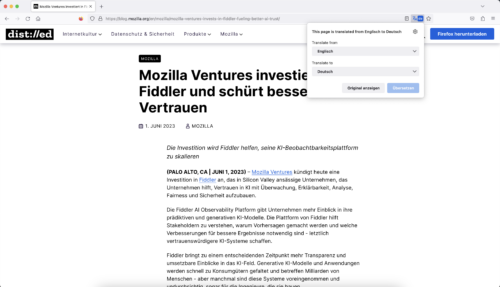

Im Vergleich zu vor zwei Monaten hat sich nicht nur die Optik des Übersetzungs-Panels verändert. Das Übersetzungs-Panel beinhaltet jetzt auch die Optionen, um eine bestimmte Sprache immer zu übersetzen, eine bestimmte Sprache nie zu übersetzen sowie eine bestimmte Website nie zu übersetzen.

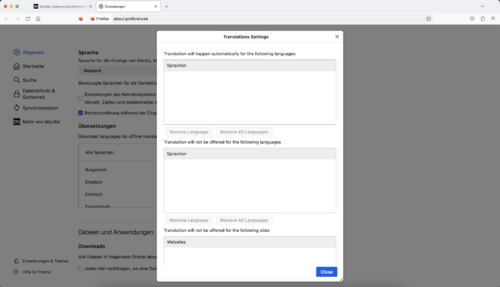

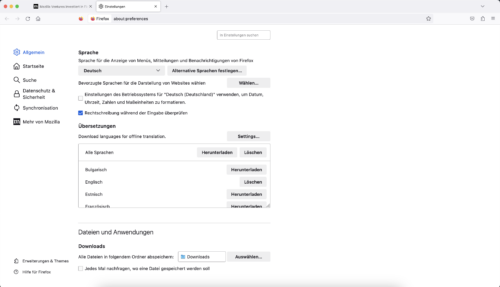

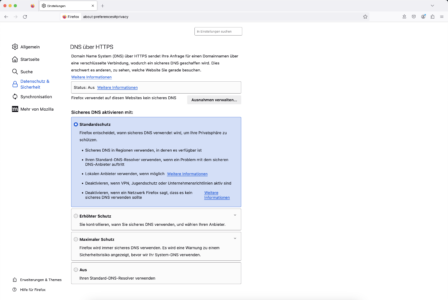

In den Firefox-Einstellungen wurde ein entsprechender Abschnitt ergänzt, über welchen die darüber getroffenen Ausnahmen verwaltet werden können.

Während des Übersetzungsvorgangs ist das Symbol in der Adressleiste animiert, um den Fortschritt anzuzeigen. Nach der Übersetzung wird nun die Sprache der Übersetzung angezeigt. Außerdem lässt sich nach der Übersetzung über das Übersetzungs-Panel jetzt nicht mehr nur wieder die originale Seite neu laden, es kann nun auch direkt die Sprache für eine weitere Übersetzung geändert werden.

Neben dem Übersetzuns-Symbol in der Adressleiste wurde auch ein Eintrag im Hauptmenü von Firefox ergänzt.

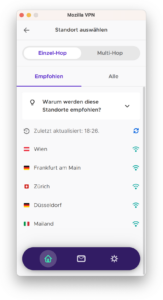

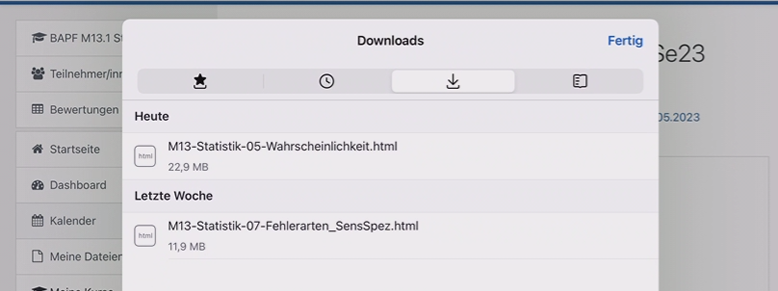

Zwar arbeitet die Übersetzungsfunktion selbst vollständig lokal, allerdings müssen entsprechende Sprachmodelle zunächst von einem Mozilla-Server heruntergeladen werden, damit Firefox Texte in andere Sprachen übersetzen kann. Eine Auslieferung aller Sprachmodelle direkt mit Firefox würde nicht besonders gut skalieren, insbesondere wenn in Zukunft noch viel mehr Sprachen unterstützt werden sollen.

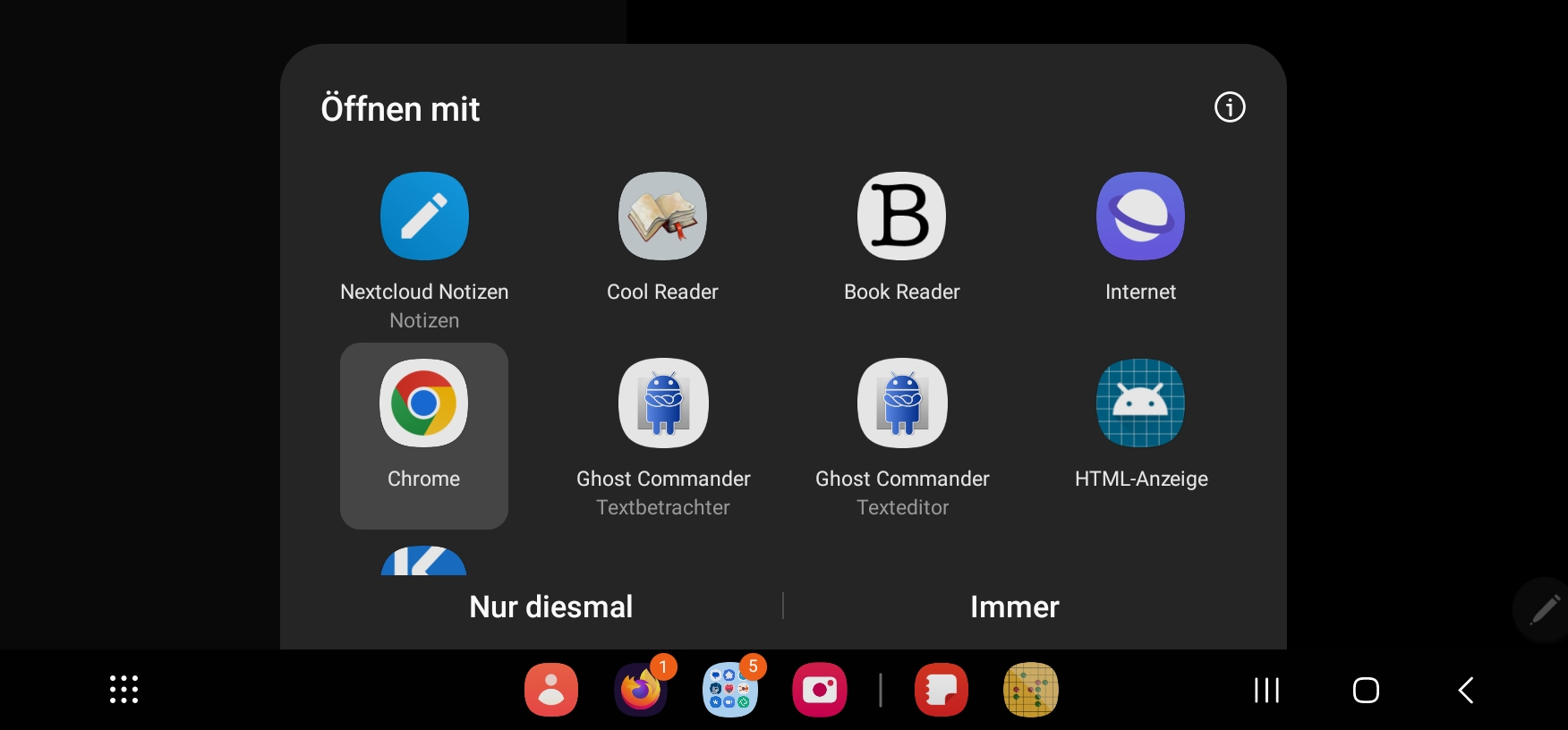

Damit die Übersetzungsfunktion aber auch in Situationen genutzt werden kann, in denen kein oder nur schwacher Internetzugang besteht, lassen sich noch nicht vorhandene Sprachmodelle über die Firefox-Einstellungen jetzt bereits vorab herunterladen.

Dazu kommen Verbesserungen bei der Erkennung der Original-Sprache, Performance-Verbesserungen sowie weitere Optimierungen unter der Haube.

Der Beitrag Lokale Übersetzungsfunktion erreicht Firefox Beta erschien zuerst auf soeren-hentzschel.at.